Karya Klasik dalam Antropologi Indonesia

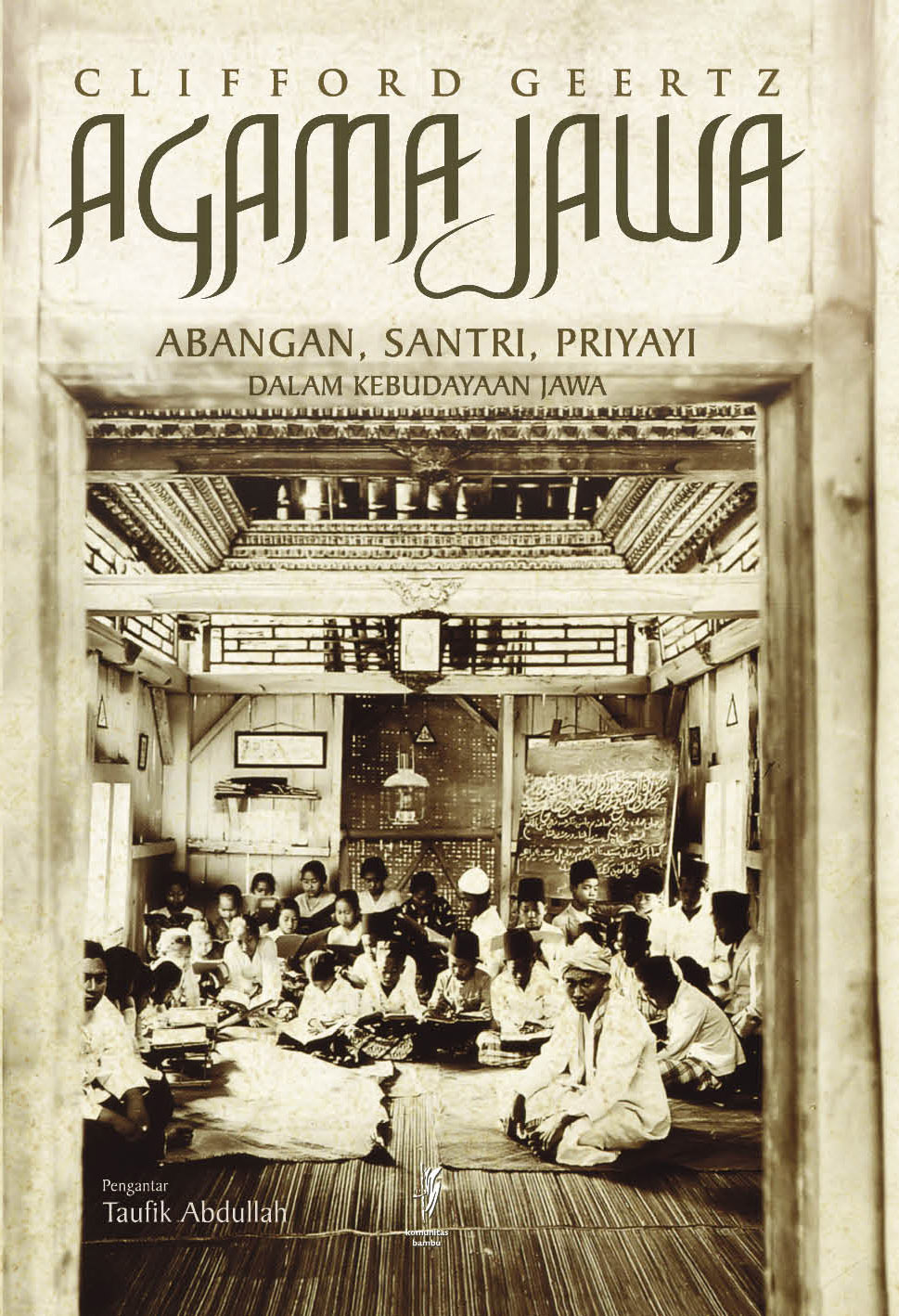

The Religion of Java (1960) karya antropolog Amerika, Clifford Geertz, adalah sebuah karya monumental yang telah mengukir posisinya sebagai bacaan wajib dalam studi Indonesia, khususnya bagi mereka yang mendalami kebudayaan dan masyarakat Jawa. Lebih dari sekadar laporan etnografi, buku ini segera diakui sebagai “kitab suci” (meskipun menuai kontroversi) oleh komunitas akademis, karena kemampuan Geertz dalam merumuskan “peta budaya” yang cerdas dan kreatif dari kerumitan kepercayaan, yang mencakup baik konflik maupun harmoni di antara penganutnya. Kontribusinya yang melampaui batas-batas disiplin ilmu ini tidak hanya memantapkannya sebagai seorang Indonesianist, tetapi juga mengangkatnya menjadi salah satu teoretikus antropologi yang paling berpengaruh pada masanya.

Laporan ini dirancang untuk melampaui resensi buku konvensional. Tujuannya adalah untuk menyajikan sebuah analisis kritis yang komprehensif, yang dimulai dari landasan intelektual Geertz, menelusuri tesis-tesis utamanya, dan secara mendalam mengevaluasi perdebatan akademis yang muncul sebagai respons terhadapnya. Dengan mengadopsi pendekatan analitis-historis, laporan ini akan mengupas tiga dimensi fundamental: pertama, landasan teoretis yang membentuk kerangka penelitian Geertz, khususnya konsep antropologi interpretatifnya; kedua, analisis mendalam terhadap tesis sentral buku ini, yaitu trikotomi abangan, santri, dan priyayi; dan ketiga, pembahasan kritis terhadap kritik-kritik yang dilontarkan dan warisan intelektualnya yang berkelanjutan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang bernuansa tentang mengapa sebuah buku yang diterbitkan lebih dari enam dekade lalu masih sangat relevan hingga saat ini.

Landasan Teoretis: Clifford Geertz dan Evolusi Pemikiran Antropologi

A. Biografi Intelektual Clifford Geertz

Clifford James Geertz (/ɡɜːrts/) dilahirkan di San Francisco pada 23 Agustus 1926. Setelah menyelesaikan tugasnya di Angkatan Laut AS selama Perang Dunia II, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Antioch College, di mana ia awalnya mengambil jurusan Sastra Inggris sebelum beralih ke Filsafat. Pada tahun 1950, ia meraih gelar sarjana filsafat, yang kelak diakuinya sebagai fondasi yang krusial bagi pemikirannya. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Harvard University, di mana ia meraih gelar doktor dalam bidang antropologi pada tahun 1956. Di Harvard, Geertz belajar di bawah bimbingan Talcott Parsons dalam program interdisipliner di Departemen Hubungan Sosial, sebuah pengalaman yang membentuk pandangannya yang tidak terbatas pada satu disiplin ilmu.

Perjalanan karier akademisnya membawanya ke beberapa institusi terkemuka. Ia mengajar di University of Chicago dari tahun 1960 hingga 1970. Puncaknya, pada tahun 1970, ia bergabung dengan Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, di mana ia menjabat sebagai profesor ilmu sosial hingga tahun 2000. Selama masa jabatannya di Princeton, ia menjadi tokoh sentral dalam rekonfigurasi batas antara ilmu sosial dan humaniora, sebuah upaya yang didasarkan pada latar belakangnya yang kuat dalam filsafat dan sastra. Geertz dikenal sebagai salah satu antropolog budaya paling berpengaruh pada paruh kedua abad kedua puluh, yang karyanya berfokus pada interpretasi simbol-simbol yang ia yakini memberikan makna dan tatanan pada kehidupan manusia.

B. Menyelami Konsep-Konsep Kunci: Interpretive Anthropology dan Thick Description

Geertz secara tegas menolak pendekatan scientism dalam ilmu sosial yang berusaha mencari hukum-hukum universal yang deterministik untuk menjelaskan perilaku manusia. Menurut pandangannya, teori-teori universal tersebut sering kali gagal untuk sepenuhnya menjelaskan kompleksitas tindakan dan interaksi manusia. Sebaliknya, ia menganjurkan sebuah pendekatan yang lebih humanis, yang dikenal sebagai interpretive anthropology. Geertz berpendapat bahwa tujuan utama ilmu sosial bukanlah menemukan hukum kausal, melainkan sebuah ilmu interpretatif yang berfokus pada pencarian makna. Dengan mengadopsi pandangan sosiolog Max Weber, Geertz mendefinisikan budaya sebagai “jaring-jaring signifikansi yang manusia rajut sendiri” dan menjadikan analisis budaya sebagai upaya untuk menguraikan jaring-jaring tersebut.

Untuk mencapai tujuan ini, Geertz mengembangkan metodologi yang ia sebut thick description (deskripsi tebal). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Gilbert Ryle, tetapi Geertz mempopulerkannya dalam konteks etnografi. Deskripsi tebal melampaui observasi permukaan atau deskripsi “tipis” dari sebuah perilaku. Misalnya, alih-alih hanya mencatat bahwa seseorang mengedipkan mata, seorang antropolog yang menggunakan deskripsi tebal akan mencari konteks dan makna di balik tindakan tersebut: apakah itu kedipan mata untuk menggoda, konspirasi, atau parodi?. Metodologi ini menuntut seorang peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga untuk menafsirkan makna yang diberikan oleh para aktor sosial itu sendiri, menjadikan data yang terkumpul lebih kaya dan bernilai. Ini adalah sebuah pendekatan yang menempatkan ilmu sosial lebih dekat dengan humaniora, memperlakukan budaya sebagai “teks” yang harus diuraikan dan diinterpretasikan.

Penggunaan pendekatan ini menandai sebuah pergeseran epistemologis yang fundamental dalam ilmu sosial, yang kemudian dikenal sebagai interpretive turn. Alih-alih berusaha mencapai objektivitas yang terlepas, pendekatan ini menuntut peneliti untuk terlibat dalam “percakapan” dengan subjek penelitian, mengakui bahwa analisis budaya tidak pernah bisa sepenuhnya selesai atau final. Hal ini menggerakkan fokus antropologi dari pencarian hukum-hukum struktural yang bersifat umum (seperti yang dilakukan oleh antropolog strukturalis) ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana individu dan kelompok menafsirkan dan merasakan dunia mereka. Oleh karena itu,The Religion of Java bukanlah sekadar laporan etnografi tentang masyarakat Jawa; buku ini adalah sebuah pernyataan teoretis yang kuat, yang menerapkan dan memvalidasi metodologi antropologi interpretatif Geertz pada sebuah studi kasus yang spesifik, menjadikannya model bagi penelitian antropologi di masa depan.

Anatomi The Religion of Java: Tesis Sentral dan Aplikasinya

A. Konteks Penelitian: Mojokuto sebagai Mikrokosmos Jawa

Penelitian etnografi Geertz yang menjadi dasar dari The Religion of Java dilakukan di sebuah kota kecil di Jawa Timur yang ia samarkan dengan nama “Mojokuto”. Lokasi asli dari penelitian yang berlangsung dari tahun 1952 hingga 1954 ini adalah Pare, Kediri. Studi ini merupakan bagian dari Proyek Indonesia M.I.T. yang didanai oleh Ford Foundation. Pilihan lokasi ini menjadi krusial dan, pada gilirannya, menjadi titik sentral kritik di kemudian hari. Geertz mengamati Mojokuto sebagai sebuah mikrokosmos dari masyarakat Jawa, di mana ia melihat sebuah “sistem sosial” yang diwarnai oleh kebudayaan akulturatif dan agama yang sinkretik.

B. Trikotomi yang Membingkai Masyarakat Jawa

Tesis utama yang diusung Geertz dalam buku ini adalah klasifikasi masyarakat Jawa ke dalam tiga varian religio-kultural yang berbeda, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Geertz menyebutkan bahwa penggolongan ini bukan ciptaannya, melainkan diambil dari istilah yang sudah diterapkan oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Varian-varian ini, meskipun berbeda, tetap berada dalam satu struktur sosial yang sama dan berbagi banyak nilai umum.

- Abangan: Varian ini secara luas diasosiasikan dengan kaum petani desa. Sistem kepercayaan mereka bersifat sangat sinkretis, mencerminkan perpaduan antara unsur-unsur animisme, Hindu-Buddha, dan Islam. Agama abangan berpusat pada ritual inti yang disebut slametan, sebuah perjamuan komunal yang diyakini berfungsi untuk menenangkan roh dan menjaga kerukunan sosial. Ciri khas lain dari varian ini adalah kepercayaan yang kompleks tentang roh dan praktik-praktik penyembuhan, sihir, dan ilmu gaib.

- Santri: Varian santri diasosiasikan dengan kelas pedagang dan petani kaya yang tinggal di kota maupun desa. Mereka adalah penganut Islam yang lebih ortodoks, yang menekankan ketaatan pada ajaran Islam murni atau puristik. Praktik ibadah seperti salat, puasa, dan haji menjadi penanda utama identitas mereka. Meskipun demikian, Geertz mengamati bahwa bahkan kaum santri yang paling taat pun masih mentoleransi tradisi Jawa dalam batas-batas tertentu.

- Priyayi: Varian ini adalah kelas birokrasi aristokratik. Penghayatan agama mereka banyak dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha dan berpusat pada etiket alus (halus), seni klasik, dan mistisisme kejawen. Varian priyayi mempraktikkan bentuk mistik yang lebih intelektual dan abstrak, yang membedakannya dari praktik spiritual abangan yang lebih konkret dan berorientasi pada ritual.

Trikotomi Geertz lebih dari sekadar pengelompokan keyakinan; ia adalah sebuah pemetaan hubungan antara agama, kelas sosial, dan aktivitas ekonomi. Geertz mengamati adanya korelasi yang kuat antara pekerjaan seseorang dan orientasi keagamaannya: petani yang cenderung sinkretis, pedagang yang cenderung ortodoks, dan birokrat yang cenderung mistik. Analisis ini menunjukkan bahwa agama dalam pandangan Geertz bukanlah entitas yang terpisah, melainkan sebuah komponen yang terintegrasi erat dengan struktur sosial dan ekonomi. Keterikatan ini membentuk dan dibentuk oleh cara hidup masyarakat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas sosial.

C. Ritual Slametan sebagai Perekat Sosial

Dalam analisisnya, Geertz menyoroti ritual slametan sebagai praktik inti dalam sistem keagamaan Jawa, terutama bagi kaum abangan. Ritual ini diyakini memiliki fungsi simbolis yang mendalam, yaitu untuk mengorganisir dan menyimpulkan gagasan-gagasan umum tentang tatanan hidup dan menahannya dari kekuatan kekacauan.

Slametan dapat diadakan untuk hampir semua peristiwa penting, seperti kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian, penyembuhan, dan perayaan desa. Geertz mencatat bahwa ritual ini sangat penting untuk menjaga “rukun tetangga” dan dipraktikkan oleh hampir semua orang Jawa, melintasi batas-batas varian yang ia definisikan. Oleh karena itu, slametan berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang kuat, menyatukan masyarakat di tengah perbedaan pandangan keagamaan mereka.

Tabel 1: Perbandingan Varian Religio-Kultural dalam The Religion of Java

| Varian | Asosiasi Sosial-Ekonomi | Ciri Keagamaan Utama | Praktik Kunci |

| Abangan | Petani desa | Sinkretisme: Animisme, Hindu-Buddha, dan Islam | Slametan dan kepercayaan roh |

| Santri | Pedagang dan petani kaya | Islam Ortodoks | Salat, Puasa, dan ajaran Islam puristik |

| Priyayi | Birokrasi aristokratik | Mistisisme Kejawen, Hindu-Buddha | Etiket alus, seni, dan praktik mistik |

Kritik dan Perdebatan Pasca-Geertz: Meninjau Kembali Trikotomi

A. Kritisisme Metodologis dan Empiris

Meskipun secara luas diakui sebagai karya seminal, tesis Geertz tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa kategorisasinya terlalu kaku dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas masyarakat Jawa yang lebih kompleks dan dinamis. Para kritikus berpendapat bahwa penggeneralisasian temuan dari satu kota (Mojokuto) ke seluruh Jawa, yang secara kultural dan geografis sangat beragam, merupakan sebuah kelemahan metodologis. Sebagai contoh, penelitian etnologis di daerah lain menunjukkan bahwa definisi dan makna dari istilah-istilah budaya bisa sangat bervariasi.

Selain itu, istilah-istilah yang digunakan Geertz juga menjadi bahan perdebatan. Beberapa sarjana, seperti Heather Sutherland dan Harsja Bachtiar, berpendapat bahwa priyayi lebih tepat dikategorikan sebagai kelas sosial daripada sebagai kategori agama, karena seorang priyayi dapat mengikuti tradisi keagamaan abangan maupun santri. Kritik lain menyoroti bahwa istilah abangan sendiri sering kali tidak diterima oleh orang-orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori tersebut, dan bahkan dianggap sebagai istilah peyoratif, yang membuat mereka lebih memilih menggunakan istilah kejawen sebagai identitas keagamaan mereka. Debat ini mengisyaratkan bahwa model klasifikasi yang dibuat oleh akademisi, meskipun membantu analisis, mungkin tidak selalu sejalan dengan cara masyarakat itu sendiri memahami dan mengidentifikasi diri.

B. Debat Substantif: Interpretasi Islam Jawa

Geertz cenderung menilai keberagamaan Jawa dari sudut pandang “ketaatan atau ketidaktaatan” terhadap Islam puristik, yang membuatnya meragukan keislaman masyarakat Jawa secara keseluruhan. Pandangan ini memicu perdebatan akademis yang signifikan, terutama dengan munculnya karya-karya antropolog lain yang menawarkan interpretasi alternatif. Salah satu figur sentral dalam perdebatan ini adalah Mark R. Woodward, yang melakukan penelitian di Yogyakarta pada tahun 1980-an.

Woodward menolak pandangan Geertz yang menganggap keragaman religius di Jawa sebagai tanda sinkretisme yang “cacat.” Sebaliknya, ia melihat keberagaman ini sebagai “bentuk tafsir Islam oleh komunitas Jawa”. Woodward berargumen bahwa Islam di Jawa, dengan segala praktik dan kepercayaan mistiknya, dapat dipahami sebagai manifestasi dari Islam mistik atau Sufisme. Ia menantang klaim Geertz bahwa faktor pengikat utama adalah “Jawa,” dan menegaskan bahwa yang menjadi pengikat sesungguhnya adalah “Islam” itu sendiri, meskipun dalam bentuk yang tidak ortodoks.

Perbedaan antara Geertz dan Woodward bukan sekadar tentang fakta-fakta etnografi, melainkan tentang cara mendefinisikan dan menginterpretasi agama itu sendiri. Geertz, dengan pendekatan yang masih dipengaruhi oleh fungsionalisme, melihat sistem keagamaan Jawa sebagai perpaduan akulturatif dari tradisi-tradisi yang terpisah. Sebaliknya, Woodward, yang bekerja dalam konteks akademis yang telah bergeser ke arah hermeneutika, menafsirkan fenomena yang sama (seperti slametan dan kejawen) sebagai ekspresi yang valid dari tradisi Islam mistik. Perdebatan ini merefleksikan sebuah evolusi mendalam dalam disiplin ilmu antropologi, dari fokus pada sistem struktural ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penganut agama mengartikulasikan dan menghayati keyakinan mereka dari dalam.

Tabel 2: Perbandingan Pandangan Geertz dan Woodward tentang Agama Jawa

| Aspek Studi | Clifford Geertz | Mark R. Woodward |

| Fokus Penelitian | Antropologi budaya dan sosial | Studi Islam dan budaya |

| Lokasi & Waktu | Mojokuto (Pare, Kediri) pada tahun 1950-an | Yogyakarta pada tahun 1980-an |

| Tesis Utama | Trikotomi abangan-santri-priyayi sebagai perpaduan tiga tradisi | Islam Jawa sebagai satu kesatuan yang terikat oleh mistisisme (Sufisme) |

| Interpretasi Keberagaman | Sinkretisme sebagai perpaduan akulturatif dari unsur-unsur terpisah; terkait dengan ketaatan dan ketidaktaatan terhadap Islam puristik | Keberagaman sebagai bentuk tafsir Islam; tradisi lokal dianggap sejalan dengan doktrin Islam mistik |

Warisan dan Relevansi Kontemporer: Sebuah Karya yang Melampaui Zamannya

A. Pengaruh Intelektual yang Abadi

Meskipun banyak kritik yang valid dan pergeseran paradigma akademis yang telah terjadi, warisan intelektual Geertz tidak dapat disangkal. Ia tetap diakui sebagai “salah satu tokoh intelektual utama abad kedua puluh”. Kontribusi terbesarnya tidak terletak pada kebenaran universal dari kategorisasinya, melainkan pada kemampuannya untuk menyediakan sebuah kerangka kerja analitis yang kuat dan merangsang perdebatan. Dengan memperkenalkan antropologi interpretatif, ia mengubah cara para sarjana mendekati studi budaya, menginspirasi generasi baru untuk melihat budaya sebagai sebuah “teks” yang kaya akan makna. Hingga saat ini, kerangka abangan-santri-priyayi masih berfungsi sebagai titik awal esensial bagi para akademisi yang ingin memahami keragaman budaya di Jawa, bahkan bagi mereka yang pada akhirnya membantahnya.

B. Relevansi di Era Modern

Yang menarik dari warisan Geertz adalah bagaimana konsep-konsepnya telah melampaui ranah akademis dan meresap ke dalam wacana publik. Dikotomi santri-abangan, meskipun dikritik sebagai penyederhanaan, tetap relevan dalam identifikasi dan perdebatan sosial-politik di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam Dekrit Presiden tentang Hari Santri Nasional pada tahun 2015, sebuah kebijakan yang secara tidak langsung membangkitkan kembali dikotomi ini dalam ruang politik dan memicu perdebatan tentang identitas santri di era kontemporer. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep Geertz berhasil menangkap sebuah ketegangan sosial-budaya yang fundamental di masyarakat Jawa. Sebuah model akademis, yang awalnya dibuat untuk menjelaskan realitas, pada akhirnya diadopsi oleh masyarakat itu sendiri, mengubahnya menjadi sebuah kosakata yang kuat yang membentuk cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri dan memposisikan diri dalam dinamika sosial kontemporer. Hal inilah yang menjadikan The Religion of Java bukan sekadar artefak sejarah, melainkan sebuah kekuatan yang terus hidup dan berevolusi.

Kesimpulan: Titik Awal, Bukan Akhir Perdebatan

Sebagai kesimpulan, The Religion of Java karya Clifford Geertz adalah sebuah karya yang sangat berpengaruh dan fundamental. Kontribusinya mencakup tiga pilar utama: pertama, perumusan metodologi antropologi interpretatif yang revolusioner; kedua, deskripsi etnografi yang sangat rinci dan berlapis tentang masyarakat Mojokuto pada tahun 1950-an; dan ketiga, pengenalan trikotomi abangan, santri, dan priyayi yang, terlepas dari segala kritiknya, telah menjadi kerangka kerja yang tidak terhindarkan dalam studi masyarakat Jawa.

Penting untuk dipahami bahwa buku ini bukanlah karya yang sempurna atau “kebenaran” universal yang mutlak. Justru sebaliknya, keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk membuka jalan, memancing perdebatan akademis yang produktif, dan meletakkan dasar bagi generasi sarjana berikutnya, yang terus membangun, menyempurnakan, dan menafsirkan ulang temuan-temuannya. Dengan segala keterbatasannya, The Religion of Java tetap menjadi titik awal yang esensial dan tak tergantikan bagi siapa pun yang ingin memahami kompleksitas spiritual dan sosial masyarakat Jawa. Buku ini mengajarkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang sebuah budaya membutuhkan lebih dari sekadar observasi; ia membutuhkan interpretasi yang cermat terhadap makna dan simbol yang membentuk realitas kehidupan manusia.

Daftar Pustaka :

- Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz, diakses Agustus 18, 2025, https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/religio/article/view/275

- Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz – Repository UIN Sunan Ampel Surabaya, diakses Agustus 18, 2025, https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/704/1/Nasruddin_Kebudayaan%20dan%20agama%20Jawa.pdf

- Clifford Geertz: Life – Institute for Advanced Study, diakses Agustus 18, 2025, https://www.ias.edu/geertz-life

- Clifford Geertz: Work and Legacy – Institute for Advanced Study, diakses Agustus 18, 2025, https://www.ias.edu/clifford-geertz-work-and-legacy

- Interpretive Anthropology – Oxford Bibliographies, diakses Agustus 18, 2025, https://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0048.xml

- Interpretive Anthropology: Geertz & Examples – Vaia, diakses Agustus 18, 2025, https://www.vaia.com/en-us/explanations/anthropology/anthropological-theory/interpretive-anthropology/

- The Religion of Java, Geertz – The University of Chicago Press, diakses Agustus 18, 2025, https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/R/bo3627129.html

- Thick description – Wikipedia, diakses Agustus 18, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Thick_description

- AGAMA DAN INTEGRASI SOSIAL DALAM PEMIKIRAN CLIFFORD GEERTZ – Neliti, diakses Agustus 18, 2025, https://media.neliti.com/media/publications/143095-ID-none.pdf

- Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa Karya Clifford Geertz – Suara Keadilan, diakses Agustus 18, 2025, https://www.suarakeadilan.org/id/publikasi/publikasi/buletin/65-abangan-santri-priyayi-dalam-masyarakat-jawa-karya-clifford-geertz

- The Religion Of Java – Perpustakaan Ordo Karmel Indonesia, diakses Agustus 18, 2025, http://www.perpustakaankarmelindo.org/index.php?p=show_detail&id=203810&keywords=

- ANTROPOLOGI INTERPRETATIF CLIFFORD GEERTZ: STUDI KASUS KEAGAMAAN MASYARAKAT BALI DAN MAROKO – E-Jurnal UNISDA, diakses Agustus 18, 2025, https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/download/3186/2018/

- The Religion of Java by Cliford Geertz – Institute of Developing Economies, diakses Agustus 18, 2025, https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Periodicals/De/pdf/63_02_06.pdf

- Relevansi Teori Clifford Geertz tentang Varian Abangan, Santri, dan Priyayi | kumparan.com, diakses Agustus 18, 2025, https://m.kumparan.com/adnan-halim-husni/relevansi-teori-clifford-geertz-tentang-varian-abangan-santri-dan-priyayi-22pgc1bln51

- Abangan, Santri, dan Priayi Boleh Jadi Fana, Clifford Geertz Abadi – Tirto.id, diakses Agustus 18, 2025, https://tirto.id/abangan-santri-dan-priayi-boleh-jadi-fana-clifford-geertz-abadi-eknH

- Melangsung Klasifikasi Abangan, Santri, dan Priayi Halaman 1 – Kompasiana.com, diakses Agustus 18, 2025, https://www.kompasiana.com/syiar/5a8ecc23caf7db225d6dc033/melangsung-klasifikasi-abangan-santri-dan-priyai

- Geertz, The Religion of Java (quick summary) – Notes on Culture, diakses Agustus 18, 2025, http://notes-culture.blogspot.com/2016/03/geertz-religion-of-java.html

- A Critical Review of Clifford Geertz’s – Interpretation of Javanese Religion, diakses Agustus 18, 2025, https://scc.sogang.ac.kr/Download?pathStr=NDgjIzU3IyM1NyMjNTAjIzEyNCMjMTA0IyMxMTYjIzk3IyM4MCMjMTAxIyMxMDgjIzEwNSMjMTAyIyMzNSMjMzMjIzM1IyM1NCMjMTI0IyMxMjAjIzEwMSMjMTAwIyMxMTAjIzEwNSMjMzUjIzMzIyMzNSMjNTQjIzU0IyM1MCMjNTQjIzUwIyM1NiMjMTI0IyMxMDAjIzEwNSMjMTA3IyMxMTI=&fileName=06.+%EA%B9%80%EC%98%88%EA%B2%B8.pdf&gubun=board

- FALSIFIKASI KARL R. POPPER DAN TEORI CLIFFORD GEERTZ TENTANG AGAMA JAWA: SANTRI, PRIYAYI, ABANGAN – BULETIN MACAPAT, diakses Agustus 18, 2025, https://macapat.ub.ac.id/falsifikasi-karl-r-popper-dan-teori-clifford-geertz-tentang-agama-jawa-santri-priyayi-abangan/

- REVISITING THE JAVANESE MUSLIM SLAMETAN Islam, Local Tradition, Honor and Symbolic Communication, diakses Agustus 18, 2025, https://aljamiah.or.id/ajis/article/download/57203/382

- Interpreting Clifford Geertz – National Academic Digital Library of Ethiopia, diakses Agustus 18, 2025, http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/40770/1/11.pdf.pdf