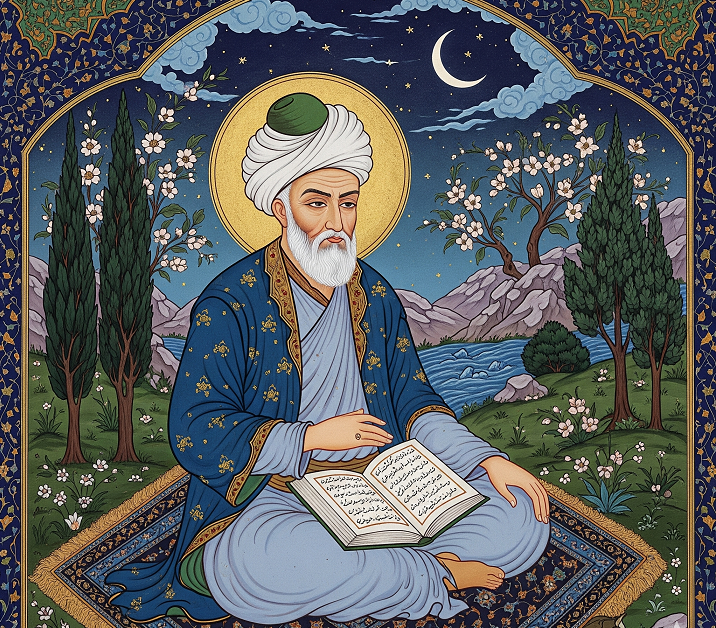

Maulana Jalaluddin Rumi, yang secara luas dikenal dengan nama Rumi, adalah salah satu tokoh spiritual dan sastrawan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam dan dunia. Lahir pada tahun 1207 di Balkh, kini berada di wilayah Afghanistan, ia tumbuh menjadi seorang sarjana agama dan mistikus yang warisan intelektualnya telah melampaui batas geografis, budaya, dan zaman. Nama “Rumi” sendiri merupakan julukan yang disematkan kepadanya karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Anatolia, sebuah wilayah yang pada masa itu menjadi pusat Kesultanan Seljuk Rum, yang namanya berasal dari Kekaisaran Romawi Timur (Rum). Laporan ini bertujuan untuk menguraikan kompleksitas sejarah hidup Rumi, menganalisis kedalaman filosofi spiritualnya, dan meninjau kembali signifikansi abadi dari karya-karyanya yang monumental. Analisis ini akan melampaui biografi standar, mengaitkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya dengan evolusi spiritualnya, dan menunjukkan bagaimana pengalamannya terekspresikan melalui medium puitisnya yang unik.

Biografi: Perjalanan Hidup Seorang Mistikus

Latar Belakang dan Masa Awal Intelektual

Jalaluddin Rumi dilahirkan pada tanggal 30 September 1207 di Balkh atau Wakhsh, yang kini merupakan bagian dari Afghanistan dan Tajikistan. Ia berasal dari keluarga intelektual dan spiritual; ayahnya, Bahauddin Walad, adalah seorang ulama terkemuka, ahli teologi, dan seorang sufi. Lingkungan ini memberikan Rumi dasar yang kokoh dalam ilmu agama, hukum Islam, dan mistisisme. Pada usia yang relatif muda, 24 tahun, Rumi sudah menjadi seorang sarjana yang berprestasi dalam ilmu agama dan ilmu positif, hingga akhirnya menggantikan posisi ayahnya sebagai profesor di sebuah sekolah teologi terkemuka di Konya setelah ayahnya wafat pada tahun 1231.

Konteks Sejarah dan Migrasi

Kehidupan awal Rumi ditandai oleh pergerakan fisik yang signifikan. Keluarganya terpaksa meninggalkan Balkh untuk menghindari ancaman invasi Mongol yang meluas ke arah barat. Perjalanan mereka melintasi berbagai pusat peradaban Islam, termasuk perjalanan haji ke Mekah dan persinggahan di kota-kota seperti Baghdad dan Syam. Perjalanan panjang ini akhirnya membawa mereka ke Anatolia, di mana mereka menetap di Konya, ibu kota Kesultanan Seljuk Rum.

Peristiwa migrasi ini bukan hanya sekadar pelarian dari ancaman fisik, melainkan sebuah paparan budaya yang sangat berpengaruh. Kehadiran Rumi di Konya yang merupakan ibu kota Kesultanan Seljuk Rum, sebuah negara Muslim Sunni-Turko-Persia yang didirikan di wilayah bekas Bizantium (Rum), membawanya bersentuhan dengan berbagai tradisi budaya dan spiritual. Pengalaman ini menjadi salah satu faktor kunci yang membentuk filosofinya yang inklusif dan universal, di mana ajarannya tentang perdamaian dan toleransi dapat diterima oleh individu dari berbagai sekte dan kepercayaan, baik Muslim maupun non-Muslim.

Transformasi Epik: Pertemuan dengan Shams-e Tabrizi

Meskipun Rumi sudah menjadi seorang ulama yang mapan dan dihormati, hidupnya mengalami titik balik yang paling transformatif saat ia bertemu dengan seorang darwis pengembara, Shams-e Tabrizi, pada tahun 1244. Pertemuan ini mengubah Rumi secara fundamental, dari seorang sarjana rasional yang berfokus pada pendekatan intelektual terhadap agama menjadi seorang pencari spiritual yang lebih mengedepankan pengalaman dan “cinta”. Shams memperkenalkan Rumi pada praktik-praktik Sufi seperti musik, puisi, dan tarian Sema. Rumi mulai mengurangi kegiatan mengajar formalnya dan menjalin persahabatan spiritual yang sangat erat dengan Shams.

Kehadiran Shams menjadi katalis yang kuat dalam kehidupan Rumi, memicu periode kreativitasnya yang paling produktif. Namun, kebersamaan mereka berakhir secara tragis ketika Shams menghilang pada tahun 1248, kemungkinan besar dibunuh. Kehilangan ini menyebabkan Rumi mengalami kesedihan dan kerinduan yang mendalam, suatu perasaan yang secara eksplisit terekspresikan dalam puisi-puisinya. Rasa sakit dan pencarian Rumi terhadap Shams tidak hanya menjadi pemicu emosional, tetapi juga landasan spiritual yang mengarahkan Rumi pada penciptaan karya puitisnya yang paling liris dan penuh gairah, terutama Divan-e Shams-e Tabrizi.

Kehidupan di Konya dan Kematian

Setelah kepergian Shams, Rumi membentuk ikatan spiritual dengan murid-muridnya yang setia, termasuk Salahuddin Zarkub dan Husameddin Chalabi. Atas permintaan Chalabi, Rumi mulai mendiktekan karya didaktiknya yang monumental, Al-Masnawi, sebuah proyek yang ia lanjutkan hingga akhir hayatnya.

Rumi wafat pada 17 Desember 1273 di Konya, tempat di mana ia telah menghabiskan sebagian besar masa dewasanya dan menyusun semua karyanya. Kematiannya, alih-alih dilihat sebagai akhir, diperingati oleh para pengikutnya sebagai Şeb-i Arus, atau “Malam Pernikahan,” yang melambangkan penyatuan dirinya dengan Yang Ilahi. Makam Rumi di Konya, Turki, kini menjadi pusat ziarah bagi banyak orang dari berbagai belahan dunia.

Fondasi Filosofi dan Ajaran Spiritual Rumi

Cinta Ilahi (Mahabbah): Landasan Sentral

Filosofi Rumi berpusat pada konsep cinta ilahi (mahabbah) sebagai jalan utama menuju kesempurnaan spiritual dan penyatuan dengan Tuhan. Ia berargumen bahwa cinta bukan hanya milik manusia, tetapi merupakan bahasa universal dari jiwa yang mengalir di seluruh alam semesta. Bagi Rumi, jalan para nabi, khususnya Nabi Muhammad, adalah jalan cinta. Ia melihat cinta sebagai kekuatan transformatif yang mampu membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran ego dan menuntun manusia kembali kepada Penciptanya.

Pendekatan Rumi terhadap cinta secara eksplisit mengidentifikasinya sebagai bagian dari tradisi Sufisme—sebuah “aliran cinta” dalam Islam. Aliran ini berfokus pada dimensi batiniah dan pengalaman spiritual, sebagai lawan dari pendekatan yang lebih formalistik atau legalistik. Rumi menegaskan bahwa melalui cinta, seseorang dapat mencapai pengetahuan intuitif tentang Tuhan, yang melampaui pemahaman akal semata.

Konsep ‘Rasa’ dan Pengetahuan Intuitif (Dhauq)

Rumi mengajarkan bahwa kebenaran sejati tentang Tuhan tidak dapat dijelaskan hanya melalui kata-kata atau konsep. Sebaliknya, kebenaran tersebut harus dialami secara langsung melalui ‘rasa’ atau ‘pencicipan’ (dhauq), sebuah bentuk pengetahuan mistis. Untuk menggambarkan hal ini, ia menggunakan metafora sederhana namun kuat: seseorang tidak akan pernah benar-benar tahu bagaimana rasa cokelat hanya dari deskripsi; ia harus mencicipinya sendiri.

Penekanan Rumi pada pengalaman pribadi ini membedakan pendekatannya dari pendekatan skolastik yang berfokus pada pengetahuan teoretis. Ia menyatakan bahwa spiritualitas adalah sebuah perjalanan batiniah yang transformatif, bukan sekadar studi akademis. Ia menolak ego yang tidak terkendali sebagai akar dari kebencian dan konflik, dan sebaliknya menganjurkan kerendahan hati, toleransi, dan kesadaran melalui cinta.

Toleransi, Inklusivitas, dan Persatuan Ilahi (Tawhid)

Ajaran Rumi tentang perdamaian dan toleransi telah menarik pengikut dari berbagai sekte dan kepercayaan, termasuk Muslim, Yahudi, dan Kristen, karena ia memandang mereka semua dengan mata yang sama. Sikap inklusif ini bukanlah sekadar etika sosial, melainkan konsekuensi logis dari konsep inti Sufisme tentang Tawhid atau Persatuan Ilahi. Menurut Rumi, segala sesuatu di alam semesta, bahkan yang paling duniawi sekalipun, merindukan Tuhan. Semua bentuk cinta, yang terkadang tampak duniawi, adalah manifestasi dari kerinduan jiwa untuk kembali kepada Pencipta.

Berdasarkan pemahaman ini, Rumi menyimpulkan bahwa semua manusia, terlepas dari jalan spiritual atau agama mereka, pada dasarnya sedang dalam perjalanan menuju Tuhan. Toleransi Rumi adalah ekspresi dari keyakinan terdalamnya bahwa realitas ilahi adalah satu dan universal, dan setiap orang, sadar atau tidak, sedang bergerak menuju penyatuan dengannya.

Analisis Komprehensif Karya-Karya Utama

Rumi meninggalkan warisan sastra yang luas yang terdiri dari puisi dan prosa. Karya-karya utamanya yang paling terkenal adalah Masnavi dan Diwan-e Shams-e Tabrizi, yang mewakili dua sisi berbeda dari ekspresi spiritualnya. Untuk memahami Rumi secara menyeluruh, penting untuk menganalisis kedua karya ini secara berdampingan.

Al-Masnawi al-Ma’nawi: Ensiklopedia Didaktik Mistisisme

Al-Masnawi, atau Mathnawi-e-Ma’navi (“Puisi Berpasangan Spiritual”), adalah sebuah karya puisi enam jilid yang terdiri dari sekitar 25.000 bait atau 50.000 baris. Karya ini ditulis dalam bentuk didaktik, yang dimulai ketika murid kesayangannya, Husameddin Chalabi, melihat bahwa para pengikut Rumi tekun membaca karya-karya penyair didaktik sebelumnya seperti Sana’i dan ‘Attar. Sebagai respons, Rumi memulai karya ini untuk menciptakan panduan spiritual yang komprehensif bagi jalan Sufi.

Buku-buku dalam Masnavi dibagi berdasarkan tema utama:

- Buku 1 dan 2: Menyoroti ego rendah (nafs) dan kecenderungannya untuk menipu diri sendiri dan berbuat jahat.

- Buku 3 dan 4: Berfokus pada konsep Akal dan Pengetahuan.

- Buku 5 dan 6: Menekankan pelepasan dari eksistensi duniawi untuk mencapai pemahaman tentang Tuhan.

Gaya naratif Rumi dalam Masnavi sangat beragam. Ia menggunakan cerita, anekdot, fabel, dan kutipan dari Al-Qur’an dan Hadis untuk mengilustrasikan poin-poin spiritual. Rumi menggunakan tujuh perangkat naratif yang berbeda untuk melibatkan pembaca: Suara Penulis yang berwibawa, Suara Pencerita, Suara Analogi, Suara Pidato dan Dialog, Refleksi Moral, Wacana Spiritual, dan bahkan Hiatus—saat ia sengaja berhenti, menyiratkan bahwa pemahaman lebih lanjut mungkin di luar jangkauan pembaca.

Masnavi sering disebut sebagai “Al-Qur’an dalam bahasa Persia”. Julukan ini bukanlah klaim teologis, melainkan metafora yang menunjukkan peran didaktiknya. Karya ini berfungsi sebagai panduan spiritual yang menguraikan dan menafsirkan kebenaran ilahi yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadis, membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas, terutama mereka yang berbahasa Persia.

Diwan-e Shams-e Tabrizi: Ekspresi Liris Cinta Ilahi

Berbeda dengan nada Masnavi yang “tenang,” Divan-i Kabir, yang juga dikenal sebagai Diwan-e Shams, adalah koleksi puisi liris yang monumental, terdiri dari lebih dari 40.000 bait. Sebagian besar karya ini ditulis setelah Rumi dilanda kesedihan mendalam dan kerinduan atas hilangnya Shams. Seluruh karya ini didedikasikan untuk Shams, dan sebagai wujud dari hubungan spiritual mereka yang dalam, Rumi bahkan menandatangani sebagian besar puisi ghazalnya dengan nama Shams atau nama samaran “Khâmush” (Keheningan).

Gaya puisi dalam Diwan sangat penuh gairah dan emosional, mengeksplorasi tema-tema cinta, kerinduan, dan penyatuan ilahi. Rumi menggunakan metafora konseptual yang kaya untuk mengekspresikan pengalaman mistiknya, seperti menggambarkan “waktu sebagai objek” atau “cinta sebagai harta”.

Penandatanganan puisi dengan nama Shams bukan sekadar penghormatan, melainkan tindakan simbolis yang memiliki makna filosofis mendalam. Dalam teologi Sufi Rumi, kerinduan—sebagai hasrat untuk mencapai sesuatu di luar diri—menciptakan dualitas. Untuk mengatasi dualitas ini dan menegaskan tawhid, atau persatuan ilahi, Rumi menolak konsep yang memisahkan dirinya dari Shams. Dengan menulis puisinya seolah-olah ia dan Shams adalah satu, ia secara puitis mewujudkan filosofi penyatuan, menunjukkan bahwa hubungan mereka telah melampaui ikatan fisik dan mencerminkan penyatuan dengan Tuhan.

Tabel berikut merangkum perbedaan antara kedua karya utama tersebut:

| Fitur | Al-Masnawi al-Ma’nawi | Diwan-e Shams-e Tabrizi |

| Format | Puisi didaktik, 6 jilid | Puisi liris, koleksi ghazal |

| Jumlah Bait | ≈25.000 bait | >40.000 bait |

| Konteks Penulisan | Dimulai atas permintaan muridnya, Husameddin Chalabi | Ditulis setelah hilangnya Shams-e Tabrizi |

| Tujuan | Panduan spiritual dan didaktik bagi para pencari jalan Sufi | Ekspresi liris dan gairah dari cinta dan kerinduan ilahi |

| Tema Sentral | Perjuangan melawan ego (nafs), akal, dan pelepasan duniawi | Cinta, kerinduan, dan penyatuan spiritual (tawhid) |

| Nada | “Tenang” dan reflektif | “Penuh gairah” dan emosional |

Karya Prosa Lainnya

Selain karya-karya puitisnya, Rumi juga menulis beberapa karya prosa. Yang paling menonjol adalah Fihi Ma Fihi, sebuah koleksi catatan dari diskusi dan ceramahnya yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, dan Makatib, sebuah kumpulan surat-surat yang ia tulis. Karya-karya ini memberikan pandangan langsung ke dalam ajaran dan pemikirannya tentang mistisisme, etika, dan hubungan antara guru dan murid.

Warisan dan Relevansi Rumi di Abad Modern

Tarekat Mevlevi dan Praktik Sema

Setelah wafatnya Rumi, putranya, Sultan Walad, mendirikan Tarekat Mevlevi di Konya. Tarekat ini berfungsi untuk mengorganisir dan melanggengkan ajaran Rumi, memastikan kelangsungan warisannya selama berabad-abad. Praktik Sema, atau tarian berputar, yang diilhami oleh Rumi, adalah ritual utama dalam tarekat ini. Upacara ini melambangkan perjalanan mistis jiwa manusia—pendakian spiritual melalui akal dan cinta menuju kesempurnaan dan penyatuan dengan Tuhan.

Hubungan dengan Kekuasaan: Rumi dan Kesultanan Seljuk Rum

Pada masa hidup Rumi, Konya adalah ibu kota Kesultanan Seljuk Rum, yang pada tahun 1243 menjadi vasal Kekaisaran Mongol. Meskipun Rumi adalah seorang sufi, ia memiliki hubungan yang signifikan dengan penguasa Seljuk. Sebuah narasi dari manuskrip abad ke-16 menggambarkan hubungan yang menarik antara Rumi dan Sultan Rukn al-Din Qilich Arslan IV. Ketika sultan memilih seorang penasihat spiritual yang dipertanyakan daripada Rumi dan akhirnya dicekik oleh para emirnya, Rumi, yang sedang melakukan Sema, menutup telinganya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin mendengar permintaan tolong sultan, karena nasib seseorang tidak dapat diubah. Peristiwa ini menggambarkan Rumi sebagai sosok yang melampaui politik duniawi, dengan pengaruh yang didasarkan pada pengetahuan spiritual yang lebih tinggi.

Pengaruh Global dan Perbandingan dengan Penyair Sufi Lain

Pengaruh Rumi terus meluas hingga saat ini. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan ajarannya tentang cinta, kesadaran spiritual, dan toleransi masih relevan di seluruh dunia. Dalam bidang psikologi dan spiritualitas, filosofi Rumi menawarkan wawasan tentang pencarian batin dan penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) sebagai jalan menuju kesejahteraan spiritual. Dalam seni, ajaran Rumi menemukan ekspresi baru, seperti dalam tarian Whirling Dervish.

Untuk memahami kekhasan Rumi, penting untuk membandingkannya dengan penyair Persia terkemuka lainnya seperti Hafiz dan Saadi. Analisis komparatif menunjukkan perbedaan mencolok dalam pendekatan mereka terhadap cinta dan spiritualitas.

Tabel berikut menyajikan perbandingan gaya puitis mereka:

| Fitur | Rumi | Hafiz | Saadi |

| Gaya Puitis | Grafis, blak-blakan, dan tidak selalu mengikuti konvensi | Konvensional, dianggap sebagai “paradigma kesempurnaan Ghazal” | Mengikuti estetika dan konvensi sastra |

| Pendekatan terhadap Cinta | Cinta adalah hasil dan jalan menuju keindahan Ilahi; bersifat transenden | Menggunakan metafora sensual dan duniawi untuk menavigasi kontradiksi | Cinta adalah yang terbaik dari kehidupan; bersifat personal |

| Penggunaan Metafora | Cenderung melampaui alam material dan menekankan persatuan ilahi | Menghadirkan refleksi atas pengalaman manusia yang kompleks | Cenderung pada deskripsi keindahan yang dicintai |

| Karakter Pecinta | Kuat dan penuh kuasa | Lemah, tidak berdaya, dan mengeluh | Lemah dan mengeluh |

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa Rumi, meskipun berakar kuat dalam tradisi Sufi, adalah seorang pemikir dan seniman yang radikal. Ia menggunakan puisinya bukan hanya sebagai bentuk seni, tetapi sebagai alat yang kuat untuk transformasi spiritual.

Kesimpulan

Jalaluddin Rumi adalah sosok kompleks yang perjalanannya dari seorang sarjana agama terkemuka menjadi mistikus puitis yang penuh gairah sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, terutama migrasinya dari invasi Mongol dan, yang paling utama, pertemuannya dengan Shams-e Tabrizi. Transformasi ini menggeser fokusnya dari pengetahuan intelektual ke pengalaman spiritual, yang tercermin dalam dualitas unik dari karya-karyanya: Masnavi yang didaktik dan “tenang,” serta Diwan-e Shams-e Tabrizi yang liris dan penuh gairah.

Warisan Rumi tidak hanya terbatas pada dunia sastra, tetapi juga mencakup pembentukan Tarekat Mevlevi, yang menginstitusionalisasi ajarannya tentang cinta, toleransi, dan persatuan ilahi. Ajarannya yang universal melampaui batas-batas budaya dan agama, menjadikannya salah satu tokoh yang paling banyak dibaca dan dicintai di dunia. Melalui perpaduan pengalaman pribadi yang mendalam, pemahaman akademis, dan ekspresi puitis yang unik, Rumi menciptakan warisan yang melampaui batas waktu, yang terus menginspirasi dan memandu para pencari kebenaran hingga hari ini.