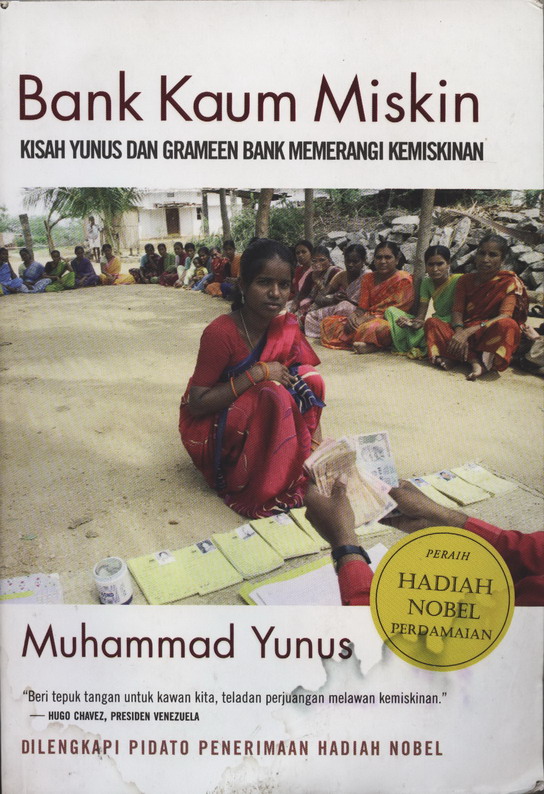

Buku “Banker to the Poor/Bank Kaum Miskin” karya Muhammad Yunus tidak hanya berfungsi sebagai otobiografi pribadi, tetapi juga sebagai sebuah manifesto ideologis yang mengguncang fondasi teori ekonomi konvensional dan memperkenalkan sebuah paradigma baru dalam perjuangan melawan kemiskinan. Karya ini mendokumentasikan perjalanan transformatif seorang akademisi yang berani menantang asumsi-asumsi mapan tentang kemiskinan dan keuangan. Yunus berpendapat bahwa pendekatan tradisional, terutama yang didasarkan pada amal atau sedekah, tidak akan pernah menjadi solusi jangka panjang untuk mengakhiri kemiskinan. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa “masalah sebenarnya adalah menciptakan kondisi yang setara untuk semua orang, memberikan setiap manusia kesempatan yang adil”.

Karya monumental ini mengubah cara dunia memandang individu miskin, tidak lagi sebagai objek amal, melainkan sebagai subjek ekonomi yang memiliki potensi dan kredibilitas. Pandangan ini adalah inti dari filosofi Yunus: kredit, bukan sedekah, adalah kunci untuk memberdayakan kaum miskin, karena “pinjaman lebih baik daripada amal untuk mengurangi kemiskinan”. Buku ini secara efektif menyediakan cetak biru untuk sebuah sistem yang membuktikan bahwa kaum miskin, yang secara tradisional dianggap tidak layak kredit, adalah mitra yang dapat dipercaya dalam pembangunan ekonomi.

Muhammad Yunus: Dari Teori ke Aksi

Latar Belakang Akademik dan Titik Balik Pribadi

Muhammad Yunus, yang lahir pada tahun 1940 di kota pelabuhan Chittagong, Bangladesh, adalah seorang ekonom terkemuka yang menyelesaikan studi ekonomi di Dhaka University dan kemudian meraih gelar Ph.D. di Vanderbilt University, Amerika Serikat, pada tahun 1969. Setelah kembali ke Bangladesh, ia menjabat sebagai kepala departemen ekonomi di Chittagong University. Namun, pemahaman teoritisnya tentang ekonomi diuji oleh kenyataan pahit yang disaksikannya secara langsung. Titik balik dalam hidupnya terjadi pada tahun 1974, ketika Bangladesh dilanda kelaparan hebat yang menyebabkan ribuan orang meninggal. Yunus merasa muak dengan teori-teori yang dia ajarkan di kelas, yang terasa sangat jauh dari realitas penderitaan yang ia lihat di sekitarnya. Kesenjangan antara teori dan realitas ini memicu pergeseran fundamental dalam pendekatannya.

Konsep “Mata Cacing” (Worm’s-Eye View)

Dalam upaya untuk memahami akar kemiskinan yang sebenarnya, Yunus menolak pendekatan makro yang umum digunakan oleh para akademisi dan lembaga pembangunan, yang ia sebut sebagai “pandangan mata burung” (bird’s-eye view). Pandangan ini, menurutnya, memungkinkan para ahli untuk melihat masalah dari jauh tanpa benar-benar memahami detail dan penderitaan individu. Sebaliknya, Yunus memilih untuk melihat kemiskinan dari “mata cacing” (worm’s-eye view), sebuah pendekatan yang menempatkannya di tingkat akar rumput, “layaknya cacing yang merayap di tanah”. Filosofi ini mendorongnya untuk fokus pada masalah-masalah kecil dan praktis yang dihadapi oleh individu miskin. Pendekatan ini adalah respons metodologis terhadap kegagalan ilmu ekonomi arus utama dalam memecahkan masalah yang paling mendasar. Pengalaman kelaparan 1974 adalah pemicu langsung yang “menghancurkan keyakinan Yunus pada prinsip-prinsip ekonomi yang mapan” , mendorongnya untuk mencari solusi yang otentik dan relevan di lapangan.

Kisah Awal: 27 Dolar dan 42 Pengrajin Bambu

Penerapan nyata dari filosofi “mata cacing” terjadi di desa Jobra, dekat universitas tempatnya mengajar. Di sana, Yunus menemukan sekelompok 42 perempuan yang membuat perkakas bambu. Meskipun memiliki keterampilan yang memadai, mereka terperangkap dalam siklus utang kepada rentenir dengan suku bunga mencekik. Mereka harus menyerahkan sebagian besar keuntungan mereka hanya untuk melunasi pinjaman yang kecil. Kebutuhan modal mereka sangatlah minimal, hanya total US$27 untuk seluruh kelompok.

Yunus secara pribadi meminjamkan uang ini dari kantongnya sendiri. Dampaknya sangat signifikan: dengan modal kecil ini, para perempuan tersebut dapat membeli bahan baku mereka sendiri dan menyimpan seluruh keuntungan dari hasil kerja keras mereka. Kisah sederhana ini berfungsi sebagai studi kasus pertama Yunus yang membuktikan dua hipotesis utamanya: (1) Kaum miskin memiliki inisiatif dan keterampilan; hambatan utama mereka adalah kurangnya akses ke modal yang adil. (2) Mereka sangat dapat dipercaya untuk membayar pinjaman, sebuah keyakinan yang secara radikal bertentangan dengan asumsi perbankan konvensional yang menganggap mereka berisiko tinggi. Ini adalah momen validasi yang mengubah narasi dari teori menjadi model bisnis yang layak.

Grameen Bank: Implementasi Konsep Mikrofinansial

Struktur dan Filosofi Inti

Terinspirasi oleh keberhasilan awal di Jobra, Yunus mendirikan Grameen Bank sebagai proyek penelitian pada tahun 1976, yang kemudian diubah menjadi bank formal yang berdiri sendiri pada tahun 1983. Grameen Bank dirancang sebagai antitesis terhadap bank konvensional. Modelnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang melampaui praktik perbankan tradisional.

- Kredit Tanpa Agunan: Grameen Bank beroperasi di bawah prinsip bahwa kredit adalah “hak asasi manusia”. Pinjaman diberikan tanpa jaminan fisik. Sebagai gantinya, sistem ini didasarkan pada kepercayaan dan sistem solidaritas kelompok (solidarity lending). Peminjam dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil di mana anggota saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk membayar pinjaman. Model ini menunjukkan bahwa modal sosial, yang dibangun di atas hubungan dan akuntabilitas timbal balik, dapat menjadi pengganti yang efektif untuk jaminan finansial. Tingkat pengembalian Grameen yang sangat tinggi menjadi bukti keberhasilan pendekatan ini.

- Kepemilikan oleh Peminjam: Sebuah aspek revolusioner dari model ini adalah struktur kepemilikan bank. Grameen Bank 95% dimiliki oleh para peminjamnya, yang sebagian besar adalah perempuan. Ini mengubah nasabah dari sekadar penerima layanan menjadi pemilik bank, menyelaraskan kepentingan mereka dengan kesuksesan bank itu sendiri. Model kepemilikan ini secara fundamental membedakan Grameen dari lembaga keuangan lainnya, yang dimiliki oleh investor kaya.

Pemberdayaan Perempuan

Yunus secara eksplisit menargetkan programnya pada perempuan, yang pada 2025 merupakan 97% dari total peminjam. Keputusan ini bukan hanya pilihan etis tetapi juga strategi ekonomi yang efektif. Yunus menyadari bahwa dampak terburuk dari kemiskinan sering kali dipikul oleh perempuan. Ia berpendapat bahwa perempuan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga dan bahwa memberdayakan mereka akan meningkatkan kontrol mereka atas sumber daya dan urusan sosial. Berinvestasi pada perempuan menciptakan efek riak positif yang jauh lebih besar bagi keluarga dan masyarakat, termasuk peningkatan pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, Grameen Foundation percaya bahwa berinvestasi pada perempuan adalah “cara tercepat untuk mencapai tujuan” memberantas kemiskinan dan kelaparan.

Prinsip Moral dan Sosial: “Eighteen Decisions”

Grameen Bank tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga berupaya mengubah perilaku sosial dan meningkatkan kesadaran para peminjamnya. Ini diwujudkan melalui “Eighteen Decisions” (sebelumnya “Sixteen Decisions”)—seperangkat prinsip moral dan sosial yang harus dihafal dan diterapkan oleh para peminjam. Keputusan ini mencakup komitmen untuk mengirim anak ke sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban yang bersih, dan menanam pohon.Penerapan “Eighteen Decisions” menunjukkan bahwa Grameen memandang kemiskinan sebagai masalah multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan uang. Keberhasilan ekonomi, menurut filosofi ini, tidak dapat dicapai tanpa perubahan perilaku sosial dan peningkatan kesadaran. Grameen Bank percaya bahwa intervensi sosial yang terintegrasi adalah prasyarat penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel di bawah ini memberikan perbandingan yang lebih jelas antara model Grameen dan model perbankan konvensional, menyoroti perbedaan filosofis yang mendasar.

| Kriteria | Bank Konvensional | Grameen Bank |

| Target Nasabah | Individu berpenghasilan menengah ke atas dan perusahaan besar. | Kaum termiskin, terutama perempuan. |

| Persyaratan Agunan | Wajib ada jaminan fisik. | Tanpa agunan, berdasar kepercayaan dan solidaritas kelompok. |

| Motivasi Laba | Maksimisasi laba untuk pemegang saham. | Beroperasi nirlaba/non-dividen dengan tujuan sosial. |

| Kepemilikan | Dimiliki oleh investor kaya. | Dimiliki oleh peminjamnya |

| Lokasi Layanan | Kantor cabang yang megah. | Mendatangi nasabah di lingkungan mereka. |

| Fokus Utama | Keuntungan finansial. | Kesejahteraan sosial dan pemberantasan kemiskinan. |

Metamorfosis dan Keberhasilan Operasional Grameen Bank

Pertumbuhan dan Skala Operasional

Sejak transformasinya menjadi bank resmi, Grameen Bank telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Dari proyek kecil yang dimulai dengan US27 padat ahun1 976, bank ini telah berkembang menjadi lembaga keuangan raksasa. Hingga Juli 2025, Grameen Bank telah menyalurkan total pinjaman kumulatif sebesar US40,41 miliar. Bank ini melayani 10,73 juta peminjam, dengan 97% di antaranya adalah perempuan, dan menjangkau 81.678 desa di Bangladesh, mencakup 94% dari total desa di negara itu.

Salah satu indikator keberhasilan yang paling mencolok adalah tingkat pengembalian pinjaman yang sangat tinggi, mencapai 95,78% hingga Juli 2025. Tingkat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional di banyak negara, yang semakin memvalidasi keyakinan Yunus bahwa kaum miskin adalah mitra yang andal.

Tabel berikut menyajikan statistik operasional terbaru Grameen Bank, yang memberikan validasi kuantitatif terhadap klaim-klaim keberhasilan dalam buku.

| Indikator | Data (hingga Juli 2025) |

| Total Pinjaman Disalurkan | US$40,41 miliar (sekitar BDT 3,38 triliun) |

| Jumlah Peminjam | 10,73 juta anggota |

| Persentase Peminjam Perempuan | 97% |

| Tingkat Pengembalian Pinjaman | 95,78% |

| Pinjaman Beredar | US$1,37 miliar (sekitar BDT 167,54 miliar) |

| Saldo Simpanan | US$1,91 miliar (sekitar BDT 233,44 miliar) |

Diversifikasi Layanan

Grameen Bank tidak hanya berfokus pada pinjaman mikro standar. Model ini terus berkembang dengan menawarkan berbagai program khusus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang lebih kompleks. Program-program ini termasuk pinjaman perumahan, pinjaman untuk pengusaha muda, dan pinjaman pendidikan tinggi (beasiswa) untuk anak-anak peminjam.

Salah satu program yang paling inovatif adalah program “Anggota yang Berjuang” (Struggling Members), yang ditujukan khusus untuk para pengemis. Grameen Bank menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada mereka untuk membantu mereka memulai usaha kecil dan berhenti mengemis. Program ini menunjukkan komitmen Grameen untuk menjangkau segmen masyarakat yang paling terpinggirkan dan memberikan solusi yang berpusat pada manusia, bukan hanya pada keuntungan finansial.

Pencapaian dan Pengakuan Global

Keberhasilan Grameen Bank menarik perhatian dunia, yang memuncak pada tahun 2006 ketika Muhammad Yunus dan Grameen Bank secara bersamaan dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Komite Nobel memberikan penghargaan ini “atas upaya mereka untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah”. Penting untuk dicatat bahwa penghargaan yang diberikan adalah Hadiah Perdamaian, bukan Hadiah Ekonomi. Pilihan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional memandang model Yunus sebagai alat yang efektif untuk mencapai stabilitas sosial dan perdamaian, yang secara implisit mengkategorikan kemiskinan sebagai akar penyebab konflik dan ketidakstabilan global. Pengakuan ini diperkuat oleh dukungan dari tokoh-tokoh dunia seperti mantan Presiden AS, Bill Clinton, yang secara vokal mengadvokasi pemberian penghargaan Nobel kepada Yunus.

Analisis Kritis dan Timbangan Kontroversi

Meskipun “Banker to the Poor” dan model Grameen Bank telah menerima pujian luas, model ini tidak luput dari analisis kritis dan kontroversi.

Debat Suku Bunga dan “Jebakan Utang”

Salah satu kritik utama terhadap model Grameen adalah terkait tingkat bunga pinjamannya. Meskipun Yunus membebaskan para peminjam dari bunga mencekik yang diterapkan oleh rentenir, Grameen Bank sendiri menerapkan bunga pada pinjamannya. Beberapa kritikus, termasuk ulama, menuduh bahwa tingkat bunga ini—yang dapat mencapai 20%—adalah bentuk “riba” dan mempertanyakan apakah model ini benar-benar didasarkan pada pengentasan kemiskinan.

Analisis terhadap kontroversi ini memerlukan pemahaman yang lebih bernuansa. Yunus berpendapat bahwa bunga diperlukan untuk menutupi biaya operasional dan memastikan keberlanjutan bank, bukan untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. Dalam buku “Banker to the Poor,” ia menegaskan bahwa tujuan utama bisnis sosial adalah untuk mencapai tujuan sosial, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Meskipun demikian, kritik lain, seperti yang diungkapkan oleh ekonom pembangunan David Hulme, menyatakan bahwa pinjaman mikro tidak bisa menjadi “obat mujarab” (panacea) untuk kemiskinan. Ada kekhawatiran bahwa pinjaman mikro dapat menjebak peminjam dalam siklus utang, terutama jika mereka meminjam dalam keputusasaan, sebuah masalah yang juga sering ditemukan dalam kasus pinjaman online ilegal di Indonesia.

Isu Tata Kelola dan Politik

Kontroversi signifikan lainnya muncul pada tahun 2011 ketika Yunus dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur pelaksana Grameen Bank oleh pemerintah Bangladesh. Alasan yang diberikan adalah bahwa ia telah melampaui batas usia pensiun yang ditetapkan oleh undang-undang Isu ini, yang menyebar ke ranah politik dan administratif, menyoroti kerentanan model Grameen terhadap tekanan eksternal. Meskipun model ini dirancang untuk mandiri dari pemerintah, kontroversi ini menunjukkan bahwa inovasi sosial, tidak peduli seberapa suksesnya, tidak dapat sepenuhnya terisolasi dari lingkungan politik tempat ia beroperasi.

Warisan dan Replikasi Global

Pengaruh “Banker to the Poor” dan Gerakan Bisnis Sosial

“Banker to the Poor” tidak hanya menceritakan kisah Grameen, tetapi juga memperkenalkan dan mempopulerkan gagasan “bisnis sosial” (social business). Ini adalah model di mana sebuah perusahaan didirikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan, dengan syarat bahwa investor dapat secara bertahap mendapatkan kembali uang yang diinvestasikan, tetapi tidak dapat mengambil dividen lebih dari itu.

Ide-ide Yunus telah menginspirasi replika Grameen Bank di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Konsepnya telah terbukti relevan di berbagai konteks, dari negara berkembang hingga negara maju seperti Amerika Serikat. Di Indonesia, misalnya, ide-ide ini telah menjadi inspirasi bagi lembaga seperti Amartha, yang berfokus pada pemberdayaan UMKM perempuan melalui pinjaman mikro.

Relevansi Model di Era Digital dan Fintech

Model Grameen Bank awalnya dibangun di atas fondasi interaksi tatap muka yang kuat, di mana manajer cabang mengunjungi nasabah di desa mereka, dan pertemuan kelompok dilakukan secara rutin. Ini menciptakan “koneksi emosional yang kuat” antara bank dan nasabahnya. Di era fintech saat ini, muncul tantangan tentang bagaimana mempertahankan prinsip-prinsip inti ini dalam platform digital. Pertanyaannya adalah bagaimana mereplikasi modal sosial dan kepercayaan yang menjadi ciri khas Grameen secara virtual. Replikasi model Grameen di era digital harus secara hati-hati menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan kebutuhan untuk menjaga hubungan personal yang mendalam.

Kesimpulan: Sebuah Cetak Biru yang Abadi atau Utopi yang Terlalu Ambisius?

“Banker to the Poor” adalah sebuah karya monumental yang berhasil mengubah cara dunia memandang kemiskinan dan keuangan. Melalui narasi yang otentik, Muhammad Yunus berhasil membuktikan bahwa kaum miskin adalah mitra ekonomi yang kredibel dan bahwa kemiskinan bukanlah kegagalan individu, melainkan kegagalan sistem sosial ekonomi. Buku ini adalah cetak biru yang menunjukkan kekuatan inovasi sosial, pentingnya perspektif dari bawah (worm’s-eye view), dan potensi ekonomi yang melekat dalam setiap individu, tidak peduli seberapa miskinnya mereka.

Meskipun demikian, model Grameen bukanlah solusi yang sempurna. Analisis kritis menunjukkan bahwa model ini memiliki kelemahan, termasuk perdebatan seputar bunga pinjaman dan kerentanannya terhadap tekanan politik. Kritik tentang potensi “jebakan utang” juga memperingatkan bahwa replikasi model harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, warisan “Banker to the Poor” tidak terletak pada klaim bahwa mikrofinansial adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri kemiskinan, melainkan pada kemampuannya untuk menginspirasi sebuah gerakan global yang berani menantang status quo dan memandang kemiskinan dari sudut pandang yang paling dekat. Buku ini adalah pengingat abadi bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari bawah, dengan menempatkan kepercayaan pada potensi setiap individu.