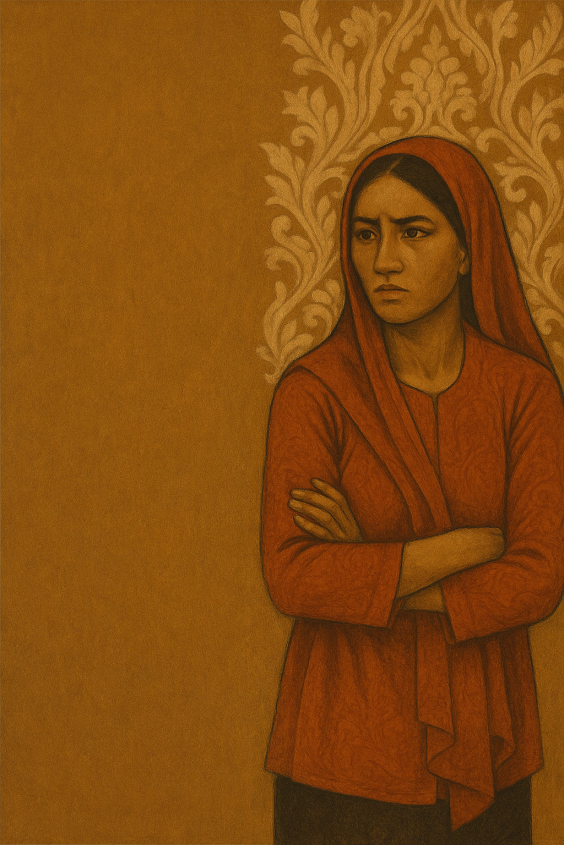

(Terinspirasi oleh Hannah Arendt)

Di kampungku, perempuan bukan nama,

melainkan bisikan.

Ia hadir, tapi tak boleh menampakkan diri.

Ia hidup, tapi tak boleh mencipta dunia.

Ia ada,

namun tak diizinkan muncul.

Namun kami tak diberi ruang untuk bertindak,

karena tindakan kami disebut cela.

Tak diberi tempat untuk berbicara,

karena suara kami disebut durhaka.

Kami berjalan di dunia,

tapi tak hidup dalam dunia bersama.

Adat adalah hukum yang mendahului diskusi.

Ia bukan hasil dialog,

tapi warisan yang ditelan mentah.

Dan kami—

perempuan—

harus menyesuaikan diri,

atau dianggap menyimpang dari martabat leluhur.

Mereka mengaku menjunjung kehormatan perempuan,

tapi tak pernah bertanya:

apakah kami merasa terhormat

ketika dikurung dalam simbol dan aturan?

Kami ingin hadir—

bukan hanya sebagai lambang,

tapi sebagai pelaku.

Kami ingin berpikir,

karena seperti kata Arendt,

Berfikir adalah akar kebebasan,

dan kebebasan bukanlah pemberian,

tetapi kemungkinan untuk bertindak secara spontan.

Kami ingin ruang untuk mencipta,

untuk menyusun dunia

yang lahir dari pertemuan, bukan penghakiman.

Dan jika mereka takut

dengan perempuan yang bicara,

itu karena mereka tahu:

kami bukan bayang-bayang,

kami adalah terang

yang menuntut ditatap,

bukan dipalingkan.