Di dunia yang katanya nyata,

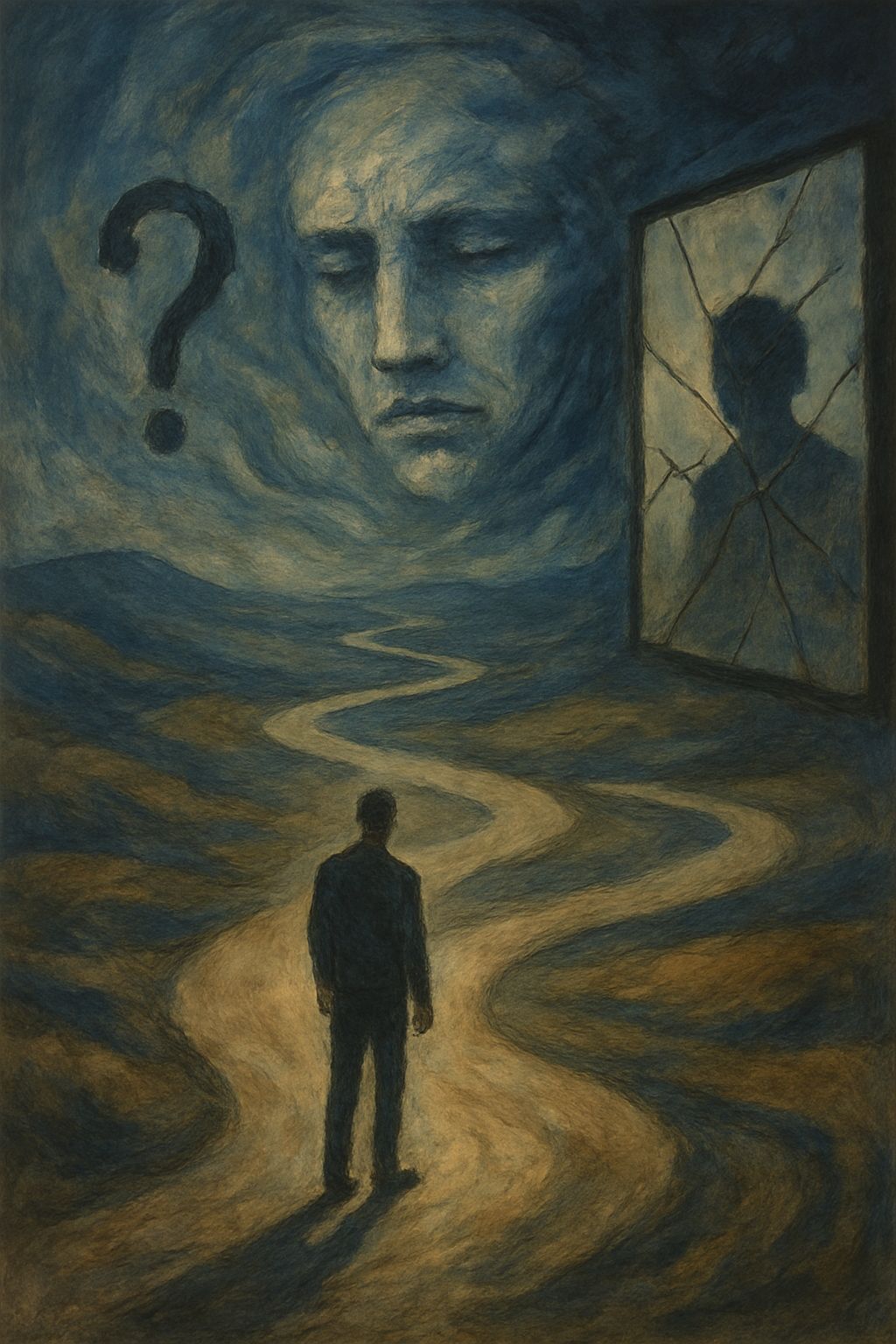

aku berjalan dalam kabut tak bernama.

Langit di atas biru,

namun rasaku kelabu.

Orang-orang bicara tentang kebenaran,

tapi setiap lidah punya ukuran.

Satu fakta, dua tafsir,

tiga makna yang saling menyingkir.

Aku melihat bayangan berpijak di tanah,

tapi siapa yang berdiri di dalam tubuhku sesungguhnya?

Apakah aku ini aku,

atau sekadar pantulan dari yang orang lain duga?

Ada hari di mana aku percaya,

hidup ini utuh, terang dan terbuka.

Namun esoknya, semuanya berubah rupa,

menjadi teka-teki yang tak terpecahkan logika.

Aku mencintai seseorang yang kutahu,

namun siapa dirinya di balik senyum semu?

Apakah cinta adalah nyata,

atau hanya cerita yang ingin kita percaya?

Di layar, di buku, di percakapan malam,

realitas menjadi panggung, menjadi drama dalam diam.

Kita memainkan peran dengan penuh keyakinan,

padahal naskahnya ditulis oleh ketakutan dan harapan.

Aku duduk di antara keraguan dan harapan,

di atas kursi yang tak punya sandaran.

Kadang ingin berhenti bertanya,

namun diam pun menyiksa jiwa.

Aku pernah yakin tentang arah,

namun jalan seringkali bercabang tiba-tiba.

Setiap pilihan seperti pintu samar,

membuka kemungkinan atau kehancuran yang liar.

Waktu berjalan tanpa memberi tahu tujuannya,

ia hanya lewat, tak menoleh ke belakang.

Kita mengejarnya tanpa tanya,

menganggap semua yang datang adalah makna.

Tapi apa makna sebenarnya dari segalanya?

Apakah kita hidup untuk menemukan jawab,

atau sekadar belajar mencintai tanya

tanpa pernah harus paham sebab?

Kadang, realitas begitu kejam,

menampar kita dengan kenyataan yang tak ramah.

Kadang, ia justru indah,

menghadiahkan senyuman saat kita nyaris menyerah.

Di antara hitam dan putih,

aku hidup di warna-warna tak pasti.

Di antara logika dan rasa,

aku melangkah walau tak selalu percaya.

Dan mungkin—itulah hidup sesungguhnya,

bukan untuk dimengerti seluruhnya,

tapi dijalani dengan keberanian buta,

dan hati yang tetap terbuka,

meski dunia terus berubah rupa.